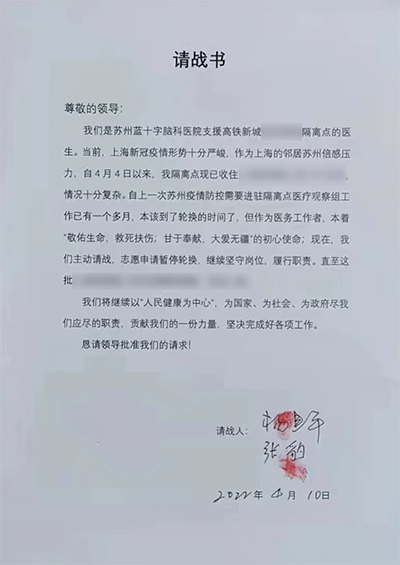

“我们是苏州蓝十字脑科医院的医生,我们主动请战,志愿申请暂停轮换,继续坚守岗位,履行职责!”2022年4月10日,一封按着红手印,言辞恳切的请战书,从相城区高铁新城某集中隔离点发出,传至苏州蓝十字脑科医院,麻醉科杨建平、康复科张豹医生的名字赫然在列。

△ 杨建平、张豹递交请战书

自3月8日,杨建平、张豹作为苏州蓝十字脑科医院第二批医疗队成员进驻高铁新城集中隔离点以来,已连续奋战了35个日夜。随着上海疫情的严峻化、复杂化、紧迫性,紧邻的苏州疫情防控面临着巨大挑战,外防输入压力倍增,在防疫任务愈发艰巨繁重的紧要时刻,本可轮换,杨建平、张豹却主动请战,毅然选择继续留守岗位,逆行而上。他们勇于担当的抗疫之举,彰显了蓝十字医护团队敢打硬仗、能打胜仗的工作作风。

康复治疗师张豹:

越需要我们的时候,就越要站出来

聚少离多是疫情前医护人员与家人的常态,对于张豹更是如此。新一轮疫情之初他就投身于相城区核酸采样和志愿服务工作中,“这一次社区防疫工作小队进化成了隔离点医疗队,前往一线从事抗疫工作很荣幸,一定圆满完成支援任务”,张豹说。

△ 张豹(右一)参加隔离点消杀培训工作

因为工作比较繁忙,只有在深夜休息时张豹才能打电话询问家庭近况。“也正是因为是医护人员,所以家人都很理解。”张豹说,“工作不忙的时候家人叮嘱他最多的是记得按时吃饭,防护措施一定做到位,保护好自己才能保护好更多人。”

为防控疫情,张豹所在的工作小组需每天早上6:30到岗。平时要消杀环境、送餐、更换垃圾袋。有时,还需要安抚隔离人员情绪、置购生活用品,回去休息的时候经常都是晚上十点之后。“越需要我们的时候,我们就越要站出来!”他说,“尤其我们从事医学工作的同志一定要冲在最前面,做好隔离点的服务保障工作。”

麻醉科医生杨建平:

希望早日战胜疫情,让生活恢复正常

今年40岁的杨建平是支援隔离点医疗队长,也是第一批主动“请战”到一线的医护人员。

△ 杨建平工作花絮照

“作为医护人员,咱不能不作为,也不能后退。”身为队长,他在疫情来临后主动替换了年轻医疗队员参与到疫情防控一线。

每天进入隔离区都要佩戴好眼罩、N95口罩、鞋套、防护服和防护手套。从工作区走到隔离区,一天的工作就开始了。

“基本上每天工作都到很晚,索性就与家人‘随缘’联系,怕打扰孩子睡觉。”杨建平说,有一天他刚躺下,忙乎了一天感觉有点儿饿,他从冰箱里找出一个苹果,喝了点水就匆匆睡下。“说是睡觉,手机也是24小时畅通,对讲机晚上还能听到队员间的交流,只要有新的情况就需要及时跟进。”

△ 杨建平(右一)参加线上工作会议

在隔离点的居住人员每天都会进行新一轮的核酸采样,收集信息并档案存档。

每当看到有新的隔离人员入住隔离点不知所措的样子,他都热心帮助。四月初,有一名外地返回苏州的小男孩被接到了隔离点。“他刚来时有点儿陌生,”杨建平回忆到,因为是单人单间隔离,男孩儿特别拘谨,我就把电话留给他,并告诉他有什么需求,随时都可以联系我。

△ 杨建平隔离点日常工作照

杨建平的爱人和孩子都在安徽老家生活,新一轮疫情发生以后,他就再也没见过家人面。“正在有需要的时候,哪会想那么多。”杨建平笑了笑说,“医护人员需要更多的担当和责任,我们现在已经熟知隔离点的人员资料信息,继续坚守在这里也是对他们负责。”

从羽绒服到短袖,蓝十字人鏖战不退

不同的战场,共同的抗疫。在这个疫情反复的当下,苏州蓝十字脑科医院不断涌现出像杨建平、张豹一样的医护人员。

△ 黄埭社区核酸采样工作照

自2月14日至今,我院已安排20批次医药技康护人员支援疫情防控工作,部分人员已经支援多达15次,总支援数达1839人次。她们像一个个无畏的“白衣战士”,一批又一批前赴后继,投身到抗疫一线,披星戴月去,万家灯火归,在社区、学校、企业、高速服务区、隔离点和医院,都留下了蓝十字“大白们”战疫的足迹。

△ 通过冰块和电风扇进行物理降温

近60日的连番战“疫”,“蓝美护”们从羽绒服到短袖,战过春寒、再斗酷暑,有的从白昼到黑夜,有的变身上门核酸采样人......她们用一次次实际行动诠释着蓝生人的“抗疫精神”,与全体抗疫工作者和市民们一道共护苏城。

△ 凌晨4点半医护人员出发前往核酸采样点

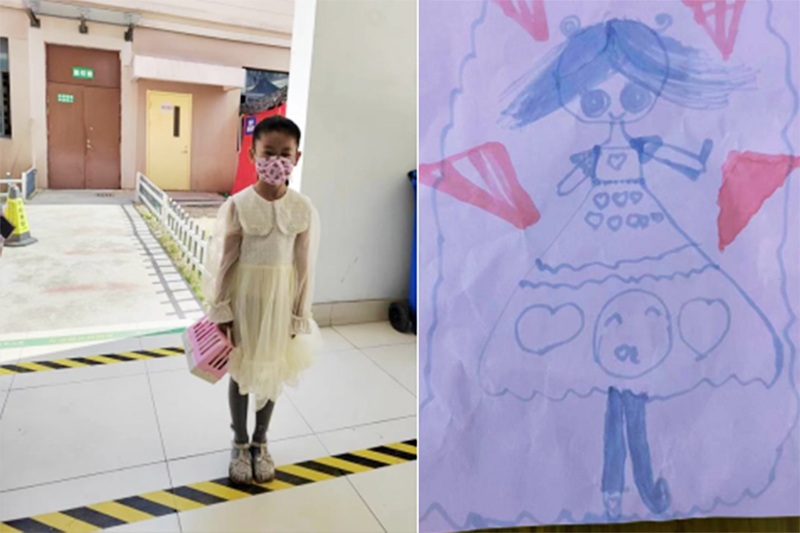

△ 近日赵莉药师在万泾花园采样点收到的儿童画

就在今天下午,我院又火速集结47名医护人员,奔赴相城区各点位开展核酸采样工作。

△ 部分支援人员出发前合影

疫情当前,无人后退。

蓝十字人,不言有畏。